目次

日本で働くときは、適切な在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。スケジュール通りにトラブルなく働くため、ビザの種類や基本的な申請方法、更新の方法、日本に滞在するあいだの注意点を理解しておきましょう。

外国人が日本で働くには、その活動が許される「就労ビザ」をもらわなくてはなりません。就労ビザとは、日本で行うことのできる活動をまとめた在留資格(ビザ)のうち、仕事が許可されるもののことです。外国人が日本で働くために必要な資格で、職種や仕事内容に応じて細かく種類が分かれています。

在留資格と査証(ビザ・VISA)は異なるものです。簡単に説明すると、査証はパスポートの有効性を確認したうえで「入国しても問題ない」とする推薦状であるのに対し、在留資格は入国した後の活動の許可にあたります。

在留資格は、それぞれ滞在目的や日本国内で活動できる範囲が決まっています。日本にいる理由・目的が変わるときは、適切な種類の在留資格に切り替えるための手続きをしなければなりません。

日本では在留資格を指して「ビザ」と呼ぶことが多く、この記事でも働く目的での在留資格を指して「就労ビザ」と呼ぶことにします。

外国人が日本で働くときは、就労ビザが必要です。就労ビザにはさまざまな種類があり、仕事の内容に合うものを取得しなければなりません。適切なビザを持たずに働くと、不法就労となり、退去命令や罰則の対象になることがあります。外国人を雇い入れる企業側にも、適切なビザを持つ人だけを雇う義務があります。

日本で必要な就労ビザの種類は、仕事の内容のほかに、仕事にどれくらい専門性があるのか、外国人の学歴・職歴はどんなものかによって決まります。

よく選ばれているのは、エンジニアや通訳などの専門職向けの技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)、建設や介護などの特定分野で働く人のための特定技能ビザ、日本で事業を行う人向けの経営・管理ビザなどです。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、学歴や経験を生かした比較的高度な仕事をする人向けのビザです。具体的には、ITエンジニア、機械設計、通訳者・翻訳者、デザイナー、マーケティング、貿易関連の仕事などがあります。

基本的には、仕事と関連する分野の大学や日本の専門学校(専門士)卒業、または10年以上の実務経験が必要です。たとえば、ITエンジニアの場合、情報技術に関する科目を専攻したことが求められます。

3か月、1年、3年、5年のいずれかで更新できます。初めて取得するときの在留期間は1年となるのがふつうですが、更新を重ねることで長い期間の在留が可能になる場合があります。

特定技能ビザは、人手不足といわれている16分野で働く外国人向けのビザです。ビザには「1号」と「2号」があり、1号は一定の技能を持つ外国人向け、2号は熟練技能者(経験があり優れたスキルを持つ人)向けとされます。

特定技能1号は、最も長いときで5年の在留が認められますが、家族を日本に呼ぶことはできません。一方、特定技能2号は在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能です。ただし、現在2号の対象となる16分野のなかで11分野に限られています。

日本語能力試験N4以上の試験のほかに、働く分野に応じた技能試験を受けて合格しなければなりません。技能実習2号を良好に修了した人については、試験の合格は必要ないとしてもらえる可能性があります。ほかには、健康状態もチェックされます。

特定技能1号の場合、在留期間は1年以内で、更新はできるものの通算で5年までとなります。特定技能2号であれば、6か月、1年、3年のいずれかの期間で、通算の期間に制限なく更新できます。

日本には、ほかにも特定の職種向けの就労ビザがあります。それぞれのビザの特徴を理解し、自分の職業に適したものを選びましょう。

■技能実習ビザ

……技能実習は、日本で技術を学び、自分の国に技術を持ち帰ることを目的とした制度です。在留期間は最長5年で、対象分野は農業、建設、食品製造などさまざまです。技能実習は「研修」のため、転職や長期在留はできません。今後は法改正で廃止され、新制度「育成就労」となる予定です。

■企業内転勤

……海外にある企業の本社や支社から、日本の支店や関連会社へ転勤する場合に必要なビザです。海外の会社との雇用契約をもとにするため、通常の就労ビザと異なり、日本企業と直接雇用契約を結ぶ必要はありません。

■経営・管理

……日本で会社を経営する人や管理者のためのビザです。取得するには、2名以上の常勤スタッフもしくは資本金500万円以上を事業に出資することや事業所を確保することなどが求められます。また、事業計画や会社の安定性も審査対象になります。

■介護

……介護ビザは、日本の介護福祉士資格を取得した外国人向けの在留資格です。特別養護老人ホームや介護施設で働くことができます。資格取得には、日本の大学や福祉系学校を卒業し、相談援助実務などを経て国家試験に合格する必要があります。

| 在留資格 | 対象者 | 在留期間 | 活動制限 |

| 教授 | 大学教授等として研究、研究の指導、教育活動を行う | 5年、3年、1年、3か月 | 大学等の高等教育機関での教育・研究活動に限定 |

| 芸術 | 作曲家、画家、作家など芸術分野での活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に限定(興行を除く) |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 外国の宗教団体により派遣された宗教家の布教その他の宗教上の活動に限定 |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 外国の報道機関との契約に基づく取材その他の報道上の活動に限定 |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師等の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 医師、歯科医師など法律上資格を有する者の医療業務に限定 |

| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士など法律上資格を有する者の法律・会計業務に限定 |

| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 外国にある事業所からの転勤者による技術・人文知識・国際業務の活動に限定 |

| 介護 | 介護福祉士としての活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 介護福祉士の資格を持つ者による介護業務に限定 |

| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等の活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に限定 |

| 研究 | 研究者としての活動 | 5年、3年、1年、3か月 | 公私の機関との契約に基づく研究活動に限定(教授の活動を除く) |

日本の就労ビザの申請方法は、大きく分けて2つあります。海外から新しく申請するときと、すでに日本に滞在している人がビザを変更するときです。

海外からの申請では、受入れ企業から在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility/略称COE)の交付申請を行ってもらい、新しくビザをもらう必要があります。一方、日本国内で申請する場合は、必要な書類をそろえて、ビザを変更するための在留資格変更許可申請を行います。どちらの方法も、必要な書類や審査基準があります。

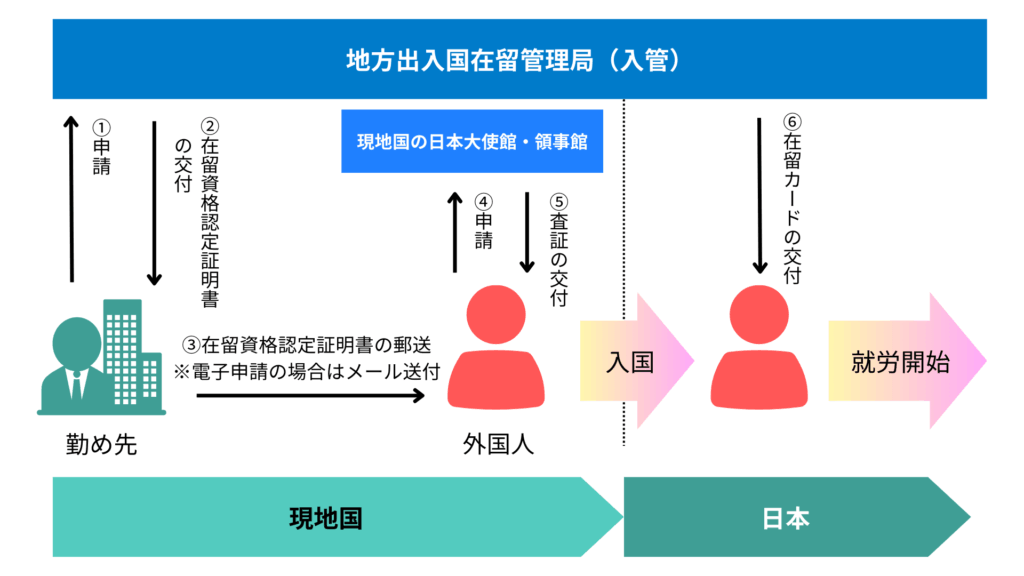

海外から日本で働くためにビザを申請する場合、在留資格認定証明書を取得し、これをもとに査証をもらってから入国します。入国するときに在留カードをもらうことができ、このカードがあることで働けるようになります。

在留資格認定証明書をもらうための手続きをするのは、外国人の勤め先である受入れ企業です。申請は、代理人である受入れ企業の担当者が行います(行政書士が申請を取次ぐこともできます)

申請では、働き始める予定の外国人が就労ビザの要件を満たしていることを証明しなければなりません。審査が完了するまでの期間は、ふつう約1か月から3か月程度です。

在留資格認定証明書の交付申請では、申請書をはじめとするさまざまな書類が必要です。これらの書類に問題があると審査が長引くことがあるため、会社にきっちり準備してもらう必要があります。

(一例)

必要書類は就労ビザの種類によって異なります。入管や企業担当者に確認をして何を準備すべきか事前によく確認をしておきましょう。

在留資格認定証明書を入管から受け取るのは勤め先の会社であり、外国人の手元に届けるのも勤め先の会社です。なお、会社がオンライン申請を行ったときは、電子メールで送ってもらえます。

外国人が在留資格認定証明書を受け取ったときは、記載されている発行日から3か月以内に、自分で自国の日本大使館・領事館に行き、査証(VISA)の発行手続きを行いましょう。

日本に入国できるのは、査証が発行されたあとです。入国するときに空港で在留カードを受け取ることで、いよいよ働き始めることができます。

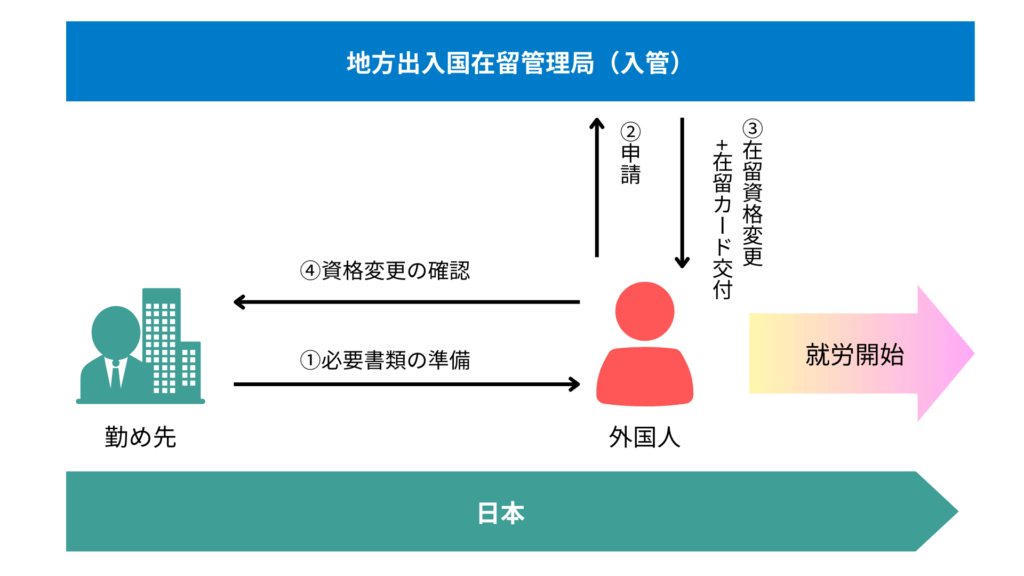

すでに日本にいる人が新たに就労ビザを取得する場合、今ある在留資格の種類を変更するための在留資格変更許可申請を行います。変更が終わると、新しい在留カードがもらえて、次の職場で働けるようになります。

在留資格変更許可申請は、外国人が自分で行う必要があります。入管と郵送もしくは窓口でやりとりする方法による申請のほか、オンラインで手続きすることも可能です。

申請が受理されると、審査に約2週間から2か月ほどかかります。許可が下りるまで、申請者は現在のビザで日本にいることができます。

在留資格変更許可申請では、これからの活動を証明するものが必要です。転職の場合、変更後の職種が現在のビザで認められていないと不許可になる可能性があるため、注意しなければなりません。

(以下は一例です。就労ビザの種類によってことなります)

日本の入管で在留資格変更許可申請を提出すると、約2週間から2か月程度かけて審査が行われます。許可が出たら、手数料を支払うことで、新しい在留カードを受け取れます。

カードの受け取りは、入管の窓口に行って手数料を払う方法が基本ではありますが、オンライン申請の場合は郵便で自宅まで届けてもらう方法も選べます。

日本の就労ビザを取得するためには、学歴や資格などビザの種類ごとに決められた基準を満たしている必要があります。これらの基準を満たさない場合、申請が不許可になる場合もあります。また、審査では、仕事内容がビザの種類に適合しているか、企業が適切に受け入れできるかも重要なポイントになります。

就労ビザを取得するときは、学歴、職歴、受け入れ企業で定められた給与の金額などが審査対象になります。具体的には、次のとおりです。

多くの就労ビザでは、公的な資格や大学卒業または専門学校卒業(専門士)が必要です。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、大学や専門学校の専攻と、就職先での仕事の内容が関連していることが求められます。学歴がない場合でも、職歴が10年以上あれば、実務経験を証明することで申請できるケースもあります。

学歴の代わりに、一定年数の職歴で申請できるビザもあります。例えば、技能ビザ(調理師・建築職人などの専門職)では、原則10年以上の実務経験が必要です。技人国ビザのうち国際業務の分野(通訳・デザイナーが対象)で許可をもらうときは、大学卒業者をのぞき3年以上の職歴が求められます。

日本で働くときの給料は、日本人と同じくらいか、それ以上でないといけません。たとえば、日本人の新卒エンジニアが月給25万円なら、同じ職種の外国人にも25万円以上の給与が支払われる必要があります。日本では地域ごとの最低賃金が決められており、これを下回っているのも認められません。

審査では、外国人の学歴や経歴、企業の受け入れ体制が厳しくチェックされます。主な審査ポイントは次のとおりです。

ビザの種類によって、認められる仕事が決まっています。たとえば技人国ビザでは、単純作業や工場ライン作業は認められません。一方で、特定技能ビザでは、単純作業であっても分野ごとの基準にあった仕事であれば認められる可能性もあります。

就労ビザの審査では、勤め先の会社が適切に外国人を受け入れられるかどうかもチェックされます。経営が不安定だったり、過去に法律違反があると、許可が下りにくくなります。外国人を受け入れる企業は、経営が安定していることを証明するため、決算書や事業計画書を提出しなければなりません。

日本の入管が「就労の内容がビザの目的と合っていない」「外国人が安心して働ける状況にない」などと判断するときは、ビザを申請しても取得することができません。不許可となり、ビザがもらえない原因としては、主に次のようなものが挙げられます。

■学歴や職歴が不十分

例:専門的な職種なのに、関連する学歴・経験がない

■仕事内容が就労ビザの範囲ではない

例:技術職ビザなのに、レストランのホールスタッフとして勤務する

■給与が日本人と比べて低い

例:働く地域で決められた「最低賃金」より低い給与しかもらえない

■勤め先に信用がない

例:財務状況が悪い、違法な労働環境の実績がある

就労ビザには、それぞれ日本にいられる期間が定められています(在留期間)期間が満了しても日本で働き続けるなら、満了する前に更新手続きを行わなくてはなりません(在留期間更新許可申請)

ビザ更新の審査では、活動状況や納税、届出義務などに問題がないかチェックされます。また、条件を満たせば、将来永住ビザを申請することもできます。

日本の就労ビザは、1回の申請で許可される期間が決まっています。初めてビザをもらうときは1年の在留期間が認められることが多く、更新を重ねることで3年、5年の許可が下りるときもあります。安定した職歴や収入、適切な納税を続けることで、より長い在留期間が認められやすくなります。

多くの就労ビザは1年、3年、5年のいずれかの在留期間が許可されます。初めてのビザ取得では1年の許可が一般的ですが、更新時に安定した雇用状況が確認されると、より長い期間(3年・5年)が付与されることがあります。

原則として、何度でも更新可能です。ただし、特定技能1号ビザは最長5年間しか在留できません。その後、日本に滞在を続ける場合は、特定技能2号やほかのビザへ変更する必要があります。

就労ビザを長期間維持すると、永住権の申請が可能になる場合があります。一般的な就労ビザでは、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労できるビザであることが条件です。なお、高度専門職ビザを持つ人は、1年または3年で永住権を申請できる制度があります。

在留期間が終わっても引き続き同じ活動を日本で行いたいのなら、その期間を延ばすため、在留期間更新許可をもらわなくてはなりません。許可をもらうには、在留期間のあいだの手続きが必要であり、このとき審査があります。

在留期間の更新が認められれば、新しい在留カードが発行され、働き続けることができます。

在留資格更新許可は、日本にいられる最後の日(在留期限)の3か月前から申請できます。更新手続きは、期限が迫ったときではなく、早めに準備するようにしましょう。期限を過ぎてしまうと、不法滞在とみなされる可能性があるため、必ず期限内に申請を行いましょう。

更新申請にあたっては、就労ビザの種類によるものの、申請書のほかに、新しい在留カード用の顔写真、住民税の課税・納税証明書、今もっている在留カードとパスポートの提示が必要です。課税・納税証明書は外国人がその年の1月1日に住んでいた町の役場が発行します。

在留資格の更新のための審査には、ふつう2週間から1か月ほどかかるとされます。入管が忙しい時期(3月から4月と10月から11月)は、審査期間が長引くことがあります。申請時に追加書類を求められることもあるため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。

日本で働く外国人は、就労ビザを取得するだけでなく、ビザのルールを守りながら生活・仕事を続けることが大切です。具体的には、次のようにいえます。

就労ビザを取得した後も、日本での生活や仕事に関するいくつかのルールを守る必要があります。注意したいのは、働ける範囲が決まっていて許可されていない仕事をしてはいけないこと、転職や引越しのときに届出する必要があること、在留カードは常に持ち歩く必要があることです。

就労ビザがあるときに働けるのは、許可された業務のみです。たとえば、技人国ビザを持つエンジニアが、飲食店のホールスタッフとして働くことはできません。

ビザで認められていない仕事をする場合、資格外活動許可が必要になります。無許可の副業は違法です。

転職や退職、引越しによる住所変更は、14日以内に入管に報告しなければなりません(転職や退職のときの届出については、この後詳しく解説します)届出をしないと、ビザ更新が認められないなど、問題が起きるかもしれません。

在留カードは、常に持ち歩かなければなりません。警察官や入管職員から提示を求められたとき、すぐに見せられるようにしましょう。カードを持たずに外出すると、罰金の対象となることがあります。

日本で転職をする場合、現在のビザの種類によって手続きが異なります。ポイントは、ビザの範囲内の仕事なら届出だけで転職できる一方で、業務内容が変わる場合はビザを変更するための在留資格変更許可申請が必要になる点です。

同じビザの範囲内の仕事であれば、転職可能です。たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザのエンジニアが、別の会社でエンジニア職に就く場合、在留資格の変更は必要ありません。しかし、ほかのビザに該当するような職種に変わる場合(例:エンジニアから介護士になる)は、在留資格の変更が必要です。

退職や転職の後は、それぞれ14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出する必要があります(同時の場合は1回の届出でまとめることができます)

届出は、入管の窓口で行うか、オンライン申請が可能です。新しい勤務先の会社名・所在地・雇用開始日を報告する必要があります。

転職するとともに引越しをしたときは、住んでいる市町村役場で「転入届」を提出し、新しい住居の市町村役場でも「転出届」の手続きをしてから入管に報告します。これらの手続きは引越しから14日以内に行い、そのうえで入管にも届け出ます。

転職先の業務内容が現在の在留資格の範囲外の場合、在留資格の変更が必要です。変更申請が不許可になると、新しい職場で働けなくなるため、事前に手続きが必要です。不安であれば転職前に、就労資格証明書交付申請を行ってみましょう。この申請でもらえる書類で、現在のビザで新しい仕事ができるか確認できます。

日本で働くための就労ビザは、職種や条件によって異なります。適切な在留資格を取得し、正しい手続きを行いましょう。問題なく就労ビザを取得できたあとも、届け出る必要があるタイミングや、在留カードの携帯に関する義務に注意しなければなりません。

不安があるときは、お近くの出入国在留管理局や、これから暮らす街の相談窓口のほか、ビザ(在留資格)に詳しい日本の行政書士が相談先になります。困ったことがあればすぐに相談できる相手がいると安心です。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。