目次

近年、グローバル化の進展や国内の人手不足を背景に、外国人雇用を検討する企業が増えています。外国人を日本で雇用する際には、原則として「就労ビザ」の取得が不可欠です。就労ビザは、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを定める「在留資格」から、仕事の目的に合わせて適切な種類を選択し、取得する際は受入れ企業と外国人とで協力して手続きします。

ここでは、外国人雇用に取り組む経営者や企業担当者へ、就労ビザの基本から申請・更新の手続きを解説します。

外国人が日本で生活するときには、在留資格(※いわゆるビザ、入国するため査証とは異なる)が必要です。在留資格は外国人の活動目的に合わせて計29種類あり、これらのうち就労を目的とするものを「就労ビザ」と呼びます。

日本で外国人が働くために必要な就労ビザには、従事する業務内容に応じてさまざまな種類があります。代表的なものとしては、下記のようなものがあります。

■技術・人文知識・国際業務

……大卒程度の学歴や一定の実務経験を要する専門的・技術的分野の業務に従事するためのビザです。

■特定技能1号・2号

……建設業など人材不足に悩む計16分野において、外国人材を受け入れるためのビザです。

就労ビザの許可を得るためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。まず、外国人本人の学歴や職務経歴と、日本で行おうとする業務内容との間に関連性が求められます。

また、報酬額が日本人従業員と同等以上であることや、労働時間、休日などの労働条件が日本の労働関連法規に適合していることも不可欠です。さらに、雇用する企業側にも、事業の安定性・継続性が求められ、赤字決算が続いている場合などは審査が厳しくなる傾向にあります。

外国人本人については、過去の犯罪歴がないなど、素行が善良であることも条件のひとつです。そして、なぜその外国人を採用する必要があるのか、その合理的な理由も審査されます。

外国人を雇用するプロセスは、採用する外国人が日本国内にいるか海外にいるか、また、すでに就労可能な在留資格を持っているかによって異なります。新規学卒者や海外から人材を招聘する場合と、国内で転職してくる外国人を採用する場合では、必要な手続きや確認事項が変わってきます。それぞれのケースに応じた適切な流れを把握し、スムーズな受け入れ準備を進めることが重要です。ここでは、主な採用ケース別に、外国人雇用の一般的な流れを解説します。

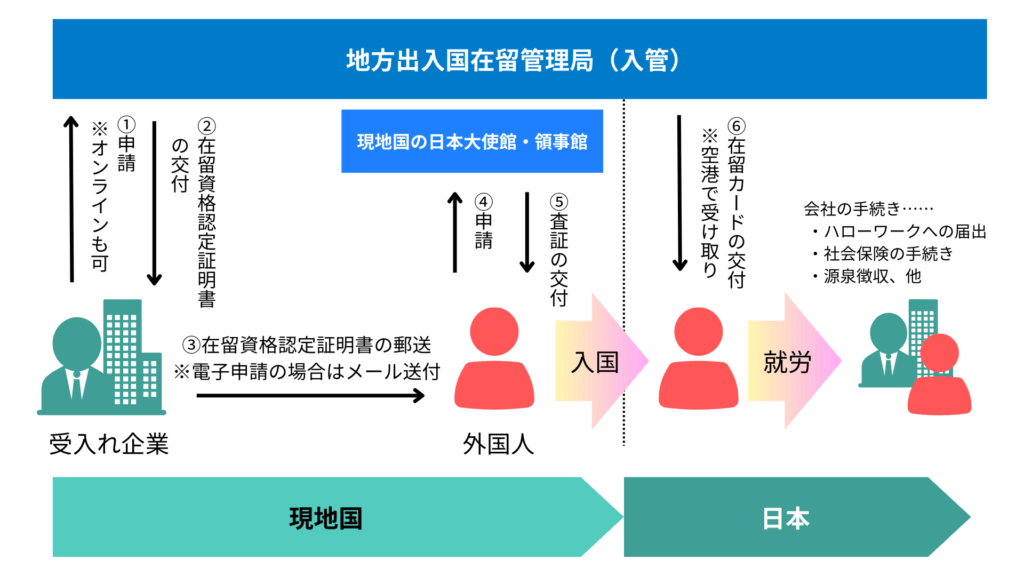

新たに外国人を採用する際、特に国内の外国人留学生や海外に在住する人材を雇用する場合には、段階的な手続きが必要です。主な流れは以下の通りです。

■雇用契約を締結する

……採用が決定したら、給与、業務内容、勤務地などの労働条件を明確に定めた雇用契約書(または労働条件通知書)を作成し、本人に交付します。この際、就労ビザの取得を契約の効力発生条件(停止条件付き契約)とすることも検討しましょう。

■(海外在住者の場合)在留資格認定証明書交付申請を行う

……日本で就労するための在留資格を得るため、原則として企業が代理で、出入国在留管理局(入管)に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。申請から交付までは一定の期間を要するため、計画的に進める必要があります。

■(海外在住者の場合)現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請

……在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる本人が現地の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を申請します。

■来日・入国審査と在留カードの受領

……査証が発給され来日すると、主要な空港では入国審査時に上陸許可の証印と共に在留カードが交付されます。

■(留学生など国内在住者の場合)在留資格変更許可申請を行う

……就労するための在留資格を得るため、原則として外国人本人が入管に「在留資格変更許可」の申請をします。(入社予定の会社の担当者が申請取次を行うことは可能)申請から許可までは一定の期間(1〜2か月程度)を要します。

■必要な届出を行う(外国人・会社ともにあり)

……海外から日本に来た外国人は、市区町村役場での住所地の届出を行います。会社側は社会保険・雇用保険の手続きや、ハローワークへの外国人雇用状況の届出、入管への中長期在留者の受入れに関する届出などが必要です。

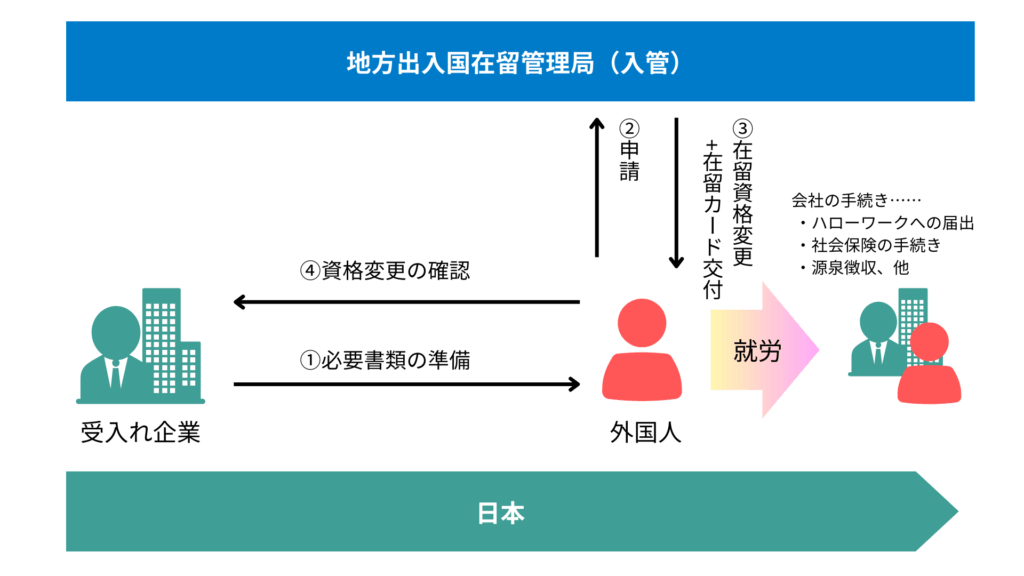

すでに日本で就労可能な在留資格を持って働いている外国人を中途採用する場合も、いくつかの確認事項と手続きが発生します。主な流れは以下の通りです。

■在留資格を確認する

……まず、採用候補者の在留カードを確認し、現在の在留資格の種類、就労制限の有無、在留期間の満了日を正確に把握します。これにより、自社での就労が可能か、またどのような手続きが必要かを見極めます。

■雇用契約を締結する

……従事させたい業務内容が、本人が現在保有している在留資格で認められている活動範囲内であることを確認した上で、雇用契約を締結します。

■在留資格変更許可申請を行う(必要な場合)

……もし、新しい職務内容が現在の在留資格の範囲外である場合は、入管に在留資格変更許可申請を行わなければなりません。現在の在留資格の範囲内と思われる場合であっても、転職後の職務内容が現在の在留資格でできる内容かどうか明確にしたいときには「就労資格証明書」の交付申請を検討するとよいでしょう。

■必要な届出を行う(外国人・会社ともにあり)

……外国人本人は、転職後14日以内に入管へ所属機関に関する届出を行います。会社側は、社会保険・雇用保険の手続きや、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(該当する場合)などを行います。

海外に住む外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合には、「在留資格認定証明書」の交付申請が必要です。この証明書は、外国人が日本で行おうとする活動が、入管法上の在留資格のいずれかに該当し、かつ上陸許可基準にも適合していることを法務大臣が事前に認定したことを示すものです。

証明書を事前に取得しておくことで、海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)発給手続きや、日本入国時の上陸審査がスムーズに進められるという大きなメリットがあります。

▼海外から外国人材を招聘するときの流れ

在留資格認定証明書の交付申請は、原則として、その外国人を受け入れようとする企業(受入れ機関)の所在地を管轄する入管、同支局、または出張所で行います。申請は、企業の職員が代理で行うことが一般的です。

近年では、一部の在留資格についてオンライン申請システムの利用も可能となっており、利便性が向上しています。ただし、オンライン申請の対象となる在留資格や利用条件については、事前に出入国在留管理庁のウェブサイトなどで確認が必要です。

在留資格認定証明書の交付申請には、多くの書類が必要となり、不備があると審査に時間がかかったり、不交付となったりする可能性があります。申請する在留資格の種類や、受け入れ企業の状況、外国人本人の経歴などによって必要書類は異なりますが、ここでは「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザを想定した主な書類を解説します。

企業側で準備する主な書類は以下の通りです。各書類は、企業の信頼性や雇用する外国人の活動内容・待遇の妥当性を証明するために重要です。

■在留資格認定証明書交付申請書(所属機関等作成用)

……申請する外国人の情報や予定される活動内容を記載する公式様式です。

■企業の概要がわかる資料

……登記事項証明書や直近年度の決算報告書の写し、会社案内パンフレットなど、企業の規模や事業内容、経営状況を示す書類です。企業の規模ごとに分類された「カテゴリー」によって必要な書類が異なります。

■雇用契約書の写しまたは労働条件通知書の写し

……職務内容、給与、労働時間、休日などの労働条件が明記された書類が必要です。双方の契約を証明する雇用契約書でなくとも、労働条件通知書で構いません。

■採用理由書、事業内容を説明する資料

……なぜその外国人を採用する必要があるのか、どのような業務に従事するのかを具体的に説明する文書です。

■前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

……企業の給与支払い能力や従業員規模を示すための書類です。

外国人本人にも、自身の身分や経歴、能力を証明するための書類を準備してもらう必要があります。企業担当者は、必要な書類をリストアップし、不備なく提出できるようサポートしましょう。

■在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用)

……外国人本人の氏名、国籍、経歴などを記載する申請書の一部です。「過去の在留資格認定証明書交付申請歴」「犯罪の処分歴」「退去強制歴」「在日親族」など本人にしかわからないことも多いため、事前にヒアリングをしておきましょう。

■証明写真(縦4センチ・横3センチ)

……申請書に貼付するための、定められた規格の顔写真です。(オンライン申請の場合はJPG形式で50KBまで)

■パスポートの写し(人的事項のページ)

……有効な旅券の、顔写真や氏名、旅券番号などが記載されたページのコピーです。提出の必要はないですが、過去の出入国歴などは査証ページのスタンプやシールで確認できます。

■学歴や職歴を証明する書類

……最終学歴の卒業証明書や成績証明書、過去の在職証明書や職務経歴書など、業務との関連性を示す重要な書類です。英語以外の言語で作成されている場合は日本語に翻訳した書類も作成します。

■そのほか、申請する在留資格の種類に応じた立証資料

……たとえば、日本語能力を要する業務であれば日本語能力試験の合格証、特定の資格が必要な場合はその資格証明書などが該当します。審査時にアピールできるポイントは限られています。それらを立証するためにも職務内容に関連する資格の証明書など、有利な情報は積極的に活用しましょう。

在留資格認定証明書の審査期間は、申請内容や申請時期、入管の混雑状況によって変動しますが、一般的には申請から交付まで1か月から3か月程度が目安とされています。

ただし、書類に不備があった場合や、審査の過程で追加の資料提出を求められた場合、あるいは申請内容が複雑なケースなどでは、さらに時間がかかることもあります。

審査の結果は、申請時に提出した返信用封筒で郵送により通知されますが、オンライン申請の場合はメールで通知されます(不許可の場合は郵送が多いです)

無事に交付された在留資格認定証明書には有効期限があり、原則として発行日から3ヶ月以内に日本に入国する必要がありますので注意が必要です。

留学生や、すでに日本で就労している外国人を中途採用する際に、職務内容に対応する就労ビザを持っていない場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。例として、転職活動のため「特定活動」というビザを持っていた人の採用が決まったときなどが挙げられます。

この手続きは、日本に在留する外国人が、現在の在留目的を変更して別の活動を行おうとする際に、法務大臣の許可を得るためのものです。適切な手続きを行わずに活動内容を変更すると、不法就労とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

▼日本にいる外国人を採用するときの流れ

在留資格変更許可の申請は、原則として外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局、または出張所で行います。申請は、外国人本人が行うのが基本ですが、法定代理人や、出入国在留管理局長に届け出た弁護士・行政書士が申請を代行(取次)することも可能です。

また、近年ではオンライン申請システムの利用も進んでおり、窓口に出向くことなく手続きを行える場合があります。オンライン申請の対象となる在留資格や利用条件については、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報を確認してください。

在留資格変更許可申請には、変更前後の在留資格の種類、外国人本人の状況、そして新しい受入れ機関(企業)の状況などに応じて、多岐にわたる書類の提出が求められます。書類に不備があると審査に時間を要したり、最悪の場合不許可となったりする可能性もあるため、事前の準備が非常に重要です。

ここでは、一般的な就労関連の在留資格へ変更する場合を想定した主な必要書類について解説します。

中途採用で外国人の在留資格変更申請を行う際、雇い入れる企業側で準備する主な書類は以下の通りです。これらの書類は、新しい活動の受け皿となる企業の信頼性や、外国人に対する適切な処遇を証明するために不可欠です。

■在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)

……申請する会社の情報や、雇用条件などを記載する公式様式の一部です。「犯罪の処分歴」「配偶者の有無」「在日親族」など本人にしかわからないことも多いため、事前にヒアリングをしておきましょう。

■企業の概要がわかる資料

……登記事項証明書、直近年度の決算報告書の写し、会社案内など、企業の安定性や事業内容を明らかにする書類です。企業の規模ごとに分類された「カテゴリー」によって必要な書類が異なります。

■新しい雇用契約書の写しまたは労働条件通知書の写し

……変更後の職務内容、給与、労働時間、休日など、新しい労働条件を明示した書類が必要です。

■採用理由書、新しい職務内容を説明する資料

……こちらは必須ではありませんが、職務内容が複雑な場合や在留資格との関連性を詳しく説明したい場合に申請書とは別に作成して提出します。

■前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

……企業の経営状態や給与支払い能力を示すための重要な書類となります。

外国人本人にも、自身の身分や経歴、変更理由などを証明するための書類を準備してもらう必要があります。企業は、本人がスムーズに書類を準備できるよう、必要な情報を提供しサポートすることが望ましいでしょう。

■在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)

……本人の氏名、国籍、現在の在留資格、変更を希望する在留資格などを記載する申請書の主要部分です。

■証明写真(縦4センチ・横3センチ)

……申請書に貼付するための、定められた規格の顔写真です(オンライン申請の場合はJPG形式で50KBまで)

■パスポート及び在留カードの提示

……申請時に原本の提示が必要です。(オンライン申請の場合はスキャンデータ)

■転職理由書、履歴書

……転職理由書は必須ではありませんが、在籍期間が短い場合や前回のビザ申請から事情が変わったなどを説明するときに作成します。履歴書については高校卒業から今までの経緯をまとめたものを準備してもらうよう外国人本人に伝えましょう。

■源泉徴収票、住民税の課税証明書及び納税証明書(直近のもの)

……日本での収入状況や納税状況を証明する書類で、適正な在留状況を示す上で重要です。

在留資格変更許可の審査期間は、申請する在留資格の種類や個々の状況、申請時期、入管の混雑具合によって異なりますが、一般的には2週間から1か月程度が目安とされています。ただし、審査の過程で追加資料の提出を求められたり、調査が必要になったりした場合には、さらに時間がかかることもあります。

もし審査期間中に現在の在留期間が満了してしまう場合でも、申請中であれば一定期間(通常、許可または不許可の処分がなされるまでか、在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで)は適法に在留できる特例があります。

不許可のリスクを減らすためには、申請書類を不備なく準備し、変更理由や活動内容の正当性を明確に説明することが重要です。許可されると、新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付され、その際に手数料として収入印紙(通常6,000円)が必要となります。

外国人を無事に採用し、就労ビザ(在留資格)の手続きが完了した後も、外国人本人と雇用する企業の双方に、いくつかの重要な手続きが待っています。これらの手続きは、日本の法律で定められており、期限内に正しく行うことが求められます。例えば、社会保険への加入や税金の取り扱い、さらには出入国管理局やハローワークへの届出など、多岐にわたります。これらの手続きを怠ると、罰則の対象となったり、将来的な在留資格の更新に影響が出たりする可能性もあるため、企業の人事・労務担当者は内容を正確に理解し、外国人従業員を適切にサポートする必要があります。

外国人従業員本人が主体となって行うべき手続きがあります。企業はこれらの手続きについて情報提供を行い、必要に応じてサポートすることが望ましいでしょう。

■所属機関(勤務先)に関する届出

……転職した場合や、会社の名称・所在地が変更になった際には、外国人本人が14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。この届出は、郵送やインターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)でも可能です。この届出を怠ると、罰金や在留資格の取消しにつながる場合もあるため注意が必要です。

■住民登録(外国から人材招聘を行う場合/外国人が居住する自治体の市町村役場)

…… 海外から新たに来日した外国人は、日本での住居地を定めてから14日以内に、その市区町村の役所で住民登録の手続きを行わなければなりません。この手続きには、在留カードやパスポートを持参します。住民登録をすることで、行政サービスを受けられるようになり、国民健康保険の加入手続きも可能になります。

■マイナンバーの取得と通知カード(または個人番号通知書)の受領

……住民登録を行うと、後日マイナンバー(個人番号)が記載された個人番号通知書が郵送されます。マイナンバーは、税金や社会保障の手続きで必要となる重要な番号ですので、大切に保管するよう本人に伝えましょう。企業は給与支払いなどの際にこのマイナンバーを収集・管理します。

■国民健康保険・国民年金の加入手続き(会社で社会保険に加入しない場合など)

…… 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象とならない場合(たとえば、労働時間・日数が短い場合など)は、外国人本人が居住地の市区町村役場で国民健康保険と国民年金への加入手続きを行う必要があります。また、海外に住む家族を扶養に入れる場合など、個別の状況に応じた手続きも確認が必要です。

外国人を雇用する企業側にも、法律に基づき行わなければならない手続きが複数あります。これらの手続きは、企業のコンプライアンス遵守の観点からも非常に重要です。

■外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

……企業は、外国人(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者を除く)を新たに雇い入れた場合、またはその外国人が離職した場合、翌月の10日までに管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります。この届出は、ハローワークの窓口のほか、郵送やオンラインでも行うことが可能です。

■社会保険関係の手続き(外国人の場合に特記すべき事項があればこれも執筆)

……外国人従業員も、日本人従業員と同様に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入要件を満たせば、加入手続きが必要です。手続きの際、氏名は原則として在留カードに記載されたローマ字で登録します。また、海外に居住する家族を健康保険の被扶養者とする場合は、一定の要件を満たす必要があり、確認書類の提出が求められます。厚生年金については、将来日本で年金を受給しない場合に備え、脱退一時金の制度があることも伝えておくとよいでしょう。

■労働者名簿、賃金台帳の作成・整備(国籍、在留資格、在留期間などを記載)

……労働基準法に基づき、企業は労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法定三帳簿を整備する義務があります。外国人従業員についても同様で、労働者名簿には氏名、生年月日などに加え、国籍、在留資格、在留期間、在留カード番号などを記載しておくと、在留管理上も便利です。

■所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収の手続き

……外国人従業員の給与からも、日本人従業員と同様に所得税を源泉徴収し、国に納付します。また、住民税については、前年の所得に基づいて課税され、原則として企業が給与から天引きして納付する特別徴収を行います。租税条約により、出身国との間で所得税や住民税の取り扱いが異なる場合があるため、必要に応じて確認しましょう。

※参考:外国人雇用(厚生労働省)

外国人を雇用し、その活躍が定着してくると、当初許可された在留期間の満了が近づいてきます。許可された期間を超えて引き続き日本で就労してもらうためには、在留期間が満了する前に「在留資格更新許可申請」の手続きを行う必要があります。

この手続きは、外国人従業員が安心して日本で働き続けるために不可欠であり、企業側も適切なサポートが求められます。

在留資格更新許可とは、現在保有している在留資格の活動内容を変更することなく、許可されている在留期間を超えて引き続き日本に在留し活動するために必要な手続きです。言い換えれば、現在の在留資格と活動内容を継続するための期間延長の手続きと言えます。

この更新手続きを怠り、在留期間満了日を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制の対象となるなど重大な結果を招きます。在住期間に上限がある特定技能1号などを除き、更新の回数に原則として上限はありませんが、その都度、これまでの在留状況や今後の活動予定などが審査されます。

在留状況が良好で、安定した就労実績や納税義務の履行などが確認されれば、1年、3年、5年といった、より長い在留期間が付与される可能性もあります。

在留資格の更新許可申請は、原則として在留期間が満了する日のおおむね3か月前から行うことができます。申請場所は、外国人本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局、または出張所です。近年では、一部の場合を除きオンラインでの申請も可能となっています。 主な必要書類としては、次のようなものがあります。

在留期間更新許可申請では、これまでの在留状況が厳しく審査されます。具体的には、現在の職務内容が許可された在留資格の範囲内であるか、引き続き安定的にその職務に従事しているか、といった点が確認されます。また、住民税などの納税義務をきちんと果たしているか、交通違反や犯罪歴がないかといった法令遵守状況も重要な審査項目です。

もし、前回の許可後に転職している場合は、新しい勤務先での活動内容が適切であるか、そして所属機関等に関する届出を期限内に行っているかも確認されます。

外国人雇用は企業にとって新たな可能性を広げる一方で、特有の課題も存在します。外国人のビザ申請(在留資格の申請)への対応は、専門的な知識や経験が求められるため、多くの企業担当者が困難を感じるポイントです。

煩雑な申請手続きはもちろんのこと、そもそも自社が採用したい外国人がどの在留資格に該当するのか、許可を得るためにはどのような点に注意すべきかなど、判断に迷う場面も少なくありません。

外国人雇用の最初のハードルは、採用したい外国人がどの在留資格に該当し、そもそも日本で就労できるのかどうかを判断することです。外国人の学歴や職務経歴が、会社で任せたい業務内容と本当に関連性があるのかを見極めるのは容易ではありません。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」といった代表的な就労ビザでも、許可される業務範囲の解釈は複雑です。また「単純労働」と見なされる業務は許可されないケースが多いものの、その線引きがあいまいで誤解を招きやすい点も担当者を悩ませます。

さらに、入管の審査基準や運用方針は適宜見直される可能性があり、常に最新情報を追う必要性や、過去の許可・不許可事例の詳細が分かりにくいことも、判断を一層難しくする要因と言えるでしょう。

外国人雇用を進める上では、外国人本人とのコミュニケーションや、入管当局が求める審査基準への的確な対応も課題となります。言語や文化の違いから、必要な情報を正確に伝えたり、書類の準備を依頼したりする際にコミュニケーションコストがかさむことがあります。とくに、外国人本人に過去の学歴や職歴を証明する書類を母国から取り寄せてもらう場合など、負担をかけることも少なくありません。

また、外国人本人の過去の在留状況や申請歴が不明な場合、それが審査にどう影響するかのリスク評価も難しいところです。

さらに、入管の審査官に対して、企業の事業内容の安定性や、その外国人を採用する必要性を客観的かつ具体的に説明することも求められ、追加資料の提出を求められる場合には通常1週間や2週間以内などの期限を決められるため、迅速かつ的確な対応が必要です。

就労ビザに関する一連の手続きは、非常に多くの時間と手間を要するため、企業の人事・労務担当者が本来の業務に集中できなくなるという課題も生じがちです。申請書類の準備だけでも多岐にわたり、入管法や関連法令を正確に理解するための学習コストも無視できません。

万が一、申請が不許可になった場合には、その理由を分析し、再申請の準備をしたり、場合によっては採用計画そのものを見直したりする必要も出てくるため、さらに大きな労力がかかります。法改正や審査の運用変更にも常にアンテナを張り、適切に対応していく必要があり、手続きの遅延が事業計画全体に影響を及ぼすリスクも考慮しなければなりません。

外国人を雇い入れる際は、会社および外国人本人に関する審査があり、必要書類を揃えて就労ビザ取得を支援しなければなりません。手続きは複雑で、学歴・職歴との適合性の判断や、入管の審査基準への対応のほかに、採用した外国人への適切なガイダンスやフォローアップも必要です。社会保険関係の手続きや教育・研修などといった労務コストを自社で負うのは、受入れ歴の浅い企業にとって悩ましい問題です。

就労ビザに関する手続きは、外国人の出入国および支援のプロである行政書士に任せられます。行政書士に相談するメリットは、煩雑な手続きから解放され、不許可となるリスクを極力排除し許可率向上も期待できる点です。

行政書士法人Luxentは、これまでに多数のグローバル人材と企業を支援してきました。お悩みごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。