慢性的な人手不足が深刻化するなか、特定技能ビザは多くの中小企業やスタートアップにとって新たな採用の選択肢となっています。しかし、制度の内容や手続きの流れ、雇用後の義務など、実際に活用するためには幅広い知識と準備が求められます。

ここでは、特定技能ビザの概要から雇用のメリット、注意すべきポイント、そして実際の手続きの流れまで、実務担当者が知っておきたい情報をわかりやすく解説します。

深刻化する人手不足に中小企業においては、事業の継続を左右しかねない問題といえるでしょう。こうした状況を背景に、2019年4月から新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

これは、国内での人材確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的とする制度です。

特定技能ビザは、国内の人材確保が難しい状況にある「特定産業分野」において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。その創設目的は、日本の深刻な労働力不足を解消することにあります。技術移転による国際貢献を主眼とする技能実習制度とは異なり、「労働力」として正面から外国人材を受け入れる点に大きな特徴があります。

中小企業にとっては、求人難を解消し、安定した労働力を確保できる点が直接的なメリットです。これまで就労ビザでの雇用が難しかった外食業の接客やビルクリーニングといった業務でも、特定技能ビザであれば雇用が可能となります。

また、技能実習2号を修了した人材は試験が免除されるため、日本の文化や職場環境に慣れた人材を採用できる可能性も高く、採用後のスムーズな定着が期待できるでしょう。

特定技能と技能実習は、外国人材を受け入れる制度としてよく比較されますが、その目的やルールは大きく異なります。自社に最適な制度を選択するためにも、これらの違いを正確に理解しておくことが重要です。

■制度の目的

……技能実習制度の目的は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転することによる「国際貢献」です。一方、特定技能制度は、国内の人手不足を補うための「労働力の確保」を目的としています。この根本的な目的の違いが、他のルールの差にもつながっています。

■転職の可否

……技能実習生は、原則として実習先企業からの転職が認められません。これに対し、特定技能外国人は、同一の業務区分内であれば、本人の意思で転職することが可能です。企業にとっては、より良い労働環境を提供し、人材の定着を図る努力が求められます。

■受け入れ人数枠

……技能実習制度では、企業の常勤職員数に応じて受け入れ可能な人数に上限が設けられています。しかし、特定技能制度では、介護や建設など一部の分野を除き、企業ごとの受け入れ人数に上限はありません。

■家族帯同

……技能実習生は家族を帯同できません。特定技能も、在留期間が通算5年の「特定技能1号」では家族帯同は認められませんが、熟練した技能を持つ「特定技能2号」へ移行すれば、配偶者と子の帯同が可能となります。

■受け入れ方式

……技能実習では、監理団体を通じて受け入れる「団体監理型」が一般的です。対して特定技能では、企業が外国人材と直接雇用契約を結ぶことが原則となります。

特定技能外国人材の雇用を成功させるためには、受け入れを希望する企業側と、雇用される外国人材側の双方に定められた条件を満たす必要があります。これらの条件は、外国人材が日本で安定して働き、生活するための基盤を保証し、不適切な雇用を防ぐために設けられています。

特定技能外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)には、単に労働の場を提供するだけでなく、外国人材が安心して能力を発揮できる環境を整えるためのさまざまな条件と義務が課せられています。これは、制度の適正な運用を確保し、外国人材の人権を守るための重要なルールです。

特定技能外国人材を受け入れる企業は、まず、労働法、社会保険法、税法といった各種法令を遵守していることが大前提です。その上で、過去5年以内に出入国管理法や労働関連法に関する重大な違反がないなど、欠格事由に該当しないことが求められます。

また、外国人が行う業務に関連する事業を適正に行っていることや、保証金の徴収・違約金を定めるような不当な契約を締結しないことも基準に含まれます。

さらに、過去1年以内に会社の都合で同種の業務に従事する労働者を解雇していないことも、雇用を守る観点から重要な要件です。

外国人材と締結する雇用契約にも、厳格な基準が定められています。雇用形態は、週の所定労働時間が30時間以上のフルタイムであり、派遣ではなく企業が直接雇用することが原則です。

なお、報酬額は、同じ業務に従事する日本人がいる場合、その日本人と同等以上でなければなりません。

また、報酬は銀行振込などで安定的に支払う必要があります。一時帰国を希望した場合の休暇取得を認めるなど、差別的な取り扱いをしないことや、契約内容は本人が十分に理解できる言語で説明することも義務付けられています。

特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、安定した就労と社会生活を送れるよう支援する義務があります。このため、具体的な支援内容を定めた「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿った支援を実施しなければなりません。

さらに、社内には支援責任者と担当者を1名以上選任する必要があります。 義務付けられている支援には、以下の10項目が含まれます。

これらの支援をすべて自社で行うことが難しい場合は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に支援の全部または一部を委託することも可能です。

登録支援機関とは、特定技能外国人材を受け入れる企業に代わって、「1号特定技能外国人支援計画」に基づく支援のすべてを実施する、出入国在留管理庁に登録された機関です。社内に支援を行うための十分なリソースやノウハウがない企業にとって、法令を遵守し、質の高い支援を提供してくれる登録支援機関は、非常に心強いパートナーとなります。

利用するメリットは、何よりも企業が本来の事業に集中できる点にあります。一方で、委託費用が発生する点はデメリットといえるでしょう。

登録支援機関を選ぶ際は、支援実績や対応言語の豊富さ、支援内容の具体性、料金体系の透明性などを比較検討し、自社に合った機関を見つけることが重要です。

特定技能ビザで受け入れができるのは、受け入れ企業の基準だけでなく、外国人材本人にも満たすべき要件があります。具体的には次のとおりです。

なお、試験に関しては、技能実習2号を良好に修了した外国人につき免除されます。

上記以外にも、過去に退去強制処分を受けていないなど、在留資格に関する欠格事由に該当しないことや、来日に際して保証金を支払ったり、違約金契約を結んだりしていないことも、適正な受け入れのための重要な基準です。

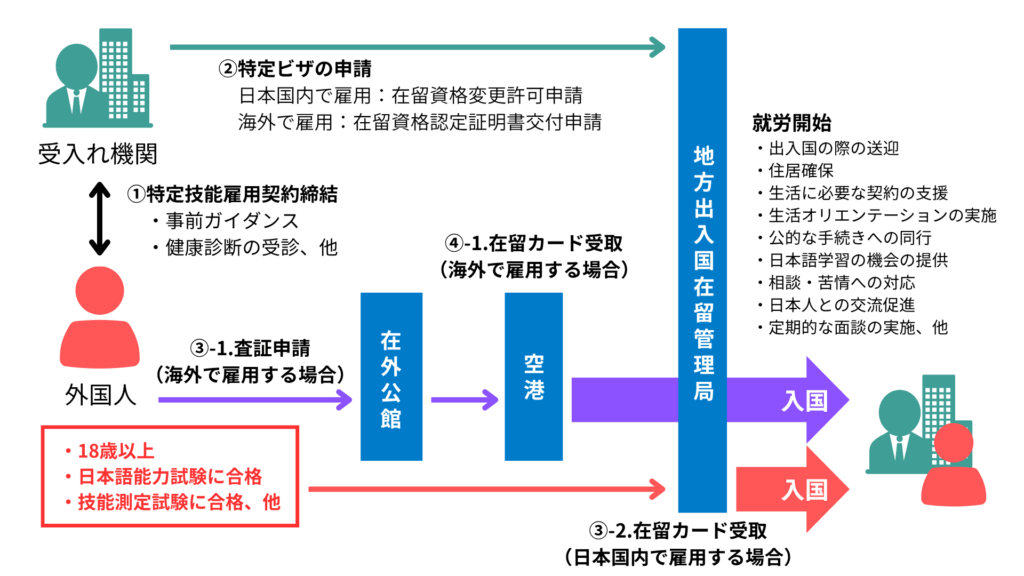

特定技能外国人材の雇用は、候補者を探して採用すれば完了というわけではありません。募集から選定、各種書類の作成・申請、そして雇用開始後の義務まで、定められたステップを順に進める必要があります。特に、採用する人材が国内にいるか海外にいるかで手続きが大きく異なるため、事前に全体の流れを把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。ここでは、外国人材を雇用するまでの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

特定技能外国人材の採用活動は、まず自社が求める人材像を明確にすることから始まります。その上で、候補者が国内にいるか、海外にいるかによってアプローチ方法が変わります。

国内にいる人材を対象とする場合、主な候補者は技能実習2号を修了した人や、特定技能の試験に合格した留学生、あるいは同分野で転職を希望する特定技能外国人などです。募集はハローワークや民間人材紹介会社の利用、自社の採用サイトなどが主な手段となります。

面接では、業務スキルや日本語レベルはもちろん、在留カードに記載された在留資格や在留期限、前職の状況などを必ず確認しましょう。とくに、特定技能ビザで転職者の場合は通算年数を必ず確認しておきましょう。1号は上限が5年であるため、残りの期間が僅かであったということを避けるためです。採用が内定したら、次のステップである「特定技能雇用契約(事前ガイダンス含む)」の締結と、在留資格の変更許可申請の準備へと進みます。

海外に住む人材を雇用する場合、現地の送り出し機関(人材紹介会社)を通じて募集するのが一般的です。とくにベトナムやフィリピン、インドネシアといった二国間協定(MOC)を締結している国からの採用では、相手国が定める手続きに従わなくてはなりません。

面接はオンラインで行うか、現地に赴いて実施し、技能レベルや人柄を見極めます。採用が決まったら、本人と特定技能雇用契約を結んだ後、日本側で「在留資格認定証明書」の交付を申請する手続きに進むことになります。

特定技能1号の外国人材を雇用するにあたっては、雇用前に「1号特定技能外国人支援計画書」を作成しなければなりません。この計画書には、事前ガイダンスや住居確保の支援、日本語学習機会の提供など、法律で定められた10項目の義務的支援について、誰が、いつ、どのように実施するかを具体的に記載します

候補者の採用が内定し、支援体制も固まったら、正式な「特定技能雇用契約」を締結します。この際、賃金や労働時間、休日といった詳細な労働条件を明記した「雇用条件書」も作成します。これらは、後の在留資格申請において非常に重要な書類となるため、法律の基準(日本人と同等以上の報酬など)をすべて満たしているか、細心の注意を払わなければなりません。

契約書と条件書は、外国人材本人が十分に理解できる言語で丁寧に説明し、内容に合意の上で署名をもらうことが不可欠です。この契約締結は、在留資格の申請前に行う必要があります。

雇用契約を締結したら、次はいよいよ出入国在留管理庁への在留資格に関する申請手続きです。この手続きは、採用する人材が国内と海外のどちらにいるかによって、申請の種類と流れが異なります。

国内にいる技能実習生や留学生などを採用する場合、外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)へ「在留資格変更許可申請」を行います。申請には、申請書のほか、特定技能雇用契約書や支援計画書、会社の登記事項証明書など、多数の書類が必要です。

審査には通常1か月から3か月程度かかります。無事に許可が下りると、新しい在留カードが交付され、カードに記載された就労開始日から働くことが可能になります。

海外在住者を採用する場合は、まず日本側で企業の所在地を管轄する入管へ在留資格認定証明書交付申請を行います。証明書が交付されたら、それを本人に国際郵便などで送付します。オンライン申請では、電子メールでの送付も可能です。

次に、本人(または現地の送出機関)が、その証明書を添えて現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給されれば来日でき、日本の空港での上陸審査を経て在留カードが交付され、就労開始となります。

在留資格が許可され、無事に外国人材の雇用を開始できた後も、企業が果たすべき義務は続きます。

また、受け入れ状況や支援の実施状況などを、毎年(年1回)入管へ届け出る義務があります。

このほか、雇用契約を終了した場合や支援計画の内容を変更した場合など、特定の事由が発生した際には、14日以内に随時の届出が必要です。

特定技能制度の活用を検討するにあたり、実務担当者の方からは多くの質問が寄せられます。制度が比較的新しく、手続きも多岐にわたるため、疑問が生じるのは当然のことでしょう。ここでは、特に多く寄せられる「受け入れ人数」「費用」「トラブル時の対応」という3つの重要なポイントについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。これらの情報を事前に把握しておくことで、よりスムーズに、そして安心して特定技能外国人材の雇用を進めることができるはずです。

原則として、特定技能外国人材の受け入れ人数に企業ごとの上限はありません。技能実習制度のように、会社の常勤職員数に応じて人数枠が変動するルールはないため、事業規模にかかわらず必要な人材を雇用することが可能です。

例外となるのは、建設分野と介護分野です。建設分野では、受け入れる特定技能1号の外国人の数が、企業の常勤職員(日本人等)の総数を超えてはいけません。また、介護分野では、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えない範囲での受け入れが求められます。

特定技能外国人材の雇用には、給与や社会保険料といった月々のランニングコストのほかに、採用から就労開始までにかかる様々な初期費用が発生します。主な費用は以下の通りです。

■採用関連費用

……国内外の人材紹介会社を利用する場合、紹介手数料が必要です。一般的に、採用者の年収の20~30%程度が相場となります。

■支援関連費用

……外国人材への支援を登録支援機関に委託する場合、月額2~3万円程度の委託料がかかります。

■ビザ申請費用

……在留資格の申請手続きを行政書士に依頼する場合、1人あたり10~20万円程度の報酬が目安です。これとは別に、出入国在留管理庁に納める印紙代(5,500または6,000円)も必要になります。

■そのほかの初期費用

……海外から人材を招聘する場合は、本人が負担する分を除き、渡航費の一部または全部を企業が負担することがあります。また、住居の確保にあたり、敷金・礼金といった初期費用を企業が支援する場合もあります。

外国人材を雇用する中で、予期せぬトラブルが発生することもあります。問題が起きた際に慌てず対応できるよう、相談先を事前に把握しておくことが重要です。相談内容によって適切な窓口は異なります。

■社内・登録支援機関

……日常的な悩みや職場での問題は、まず社内の支援担当者や、支援を委託している登録支援機関が第一の相談窓口です。

■公的機関

……賃金未払いなど労働条件に関するトラブルは労働基準監督署、在留資格に関する相談は出入国在留管理庁が専門の窓口となります。

■専門家

……在留資格の更新など複雑な申請手続きは行政書士へ、法的な紛争に発展しそうな場合は弁護士への相談が有効です。

■分野別協議会

……各産業分野に設置されている協議会も、業界特有の課題解決や情報共有のための相談先として活用できます。

特定技能ビザは、深刻な人手不足に悩む企業にとって、即戦力となる外国人材を受け入れるための大きなチャンスです。制度の活用には、受け入れ企業・外国人双方の要件確認や、支援体制の整備、適切な手続きが不可欠ですが、ポイントを押さえて準備を進めれば、安定した雇用と事業の成長につなげることができます。

行政書士法人Luxentでは、特定技能ビザの申請から雇用後のサポートまで、実務経験豊富な専門家が丁寧にご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。