目次

日本の水産業は、漁業就業者数の減少と高齢化という二重の課題に直面しています。水産庁のデータを見ても、漁業就業者数は年々減少し続け、現場の活力を維持することが困難な状況です。特に、若年層の新規参入が少なく、地域によっては担い手の確保が待ったなしの状況です。

この深刻な人材不足を解消し、持続可能な水産業の基盤を強化する「切り札」として導入されたのが、在留資格「特定技能」制度です。特定技能「漁業分野」は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、日本の水産業の生産性維持と地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

本記事では、有明湾で海苔養殖業を営む、佐賀県佐賀市のKさんの事例を交えて解説します。Kさんは、繁忙期に人手が不足しがちな海苔養殖業において、特定技能外国人を初めて受け入れることにしました。はじめは分からないことだらけであったため、登録支援機関にアドバイスを受けつつ、自らも労務管理の専門家である社会保険労務士に相談しながら、外国人材にも納得してもらえる適正な雇用条件を作成したりと努力を重ね手続きを進めています。この事例から、初めて特定技能制度を利用する事業者が留意すべき実務的なポイントを具体的に学んでいきましょう。

特定技能「漁業分野」は、「漁業」と「養殖業」の二つの業務区分に分かれています。受け入れを行う事業者は、どちらの区分で外国人を受け入れるかを明確にする必要があります。

特定技能外国人が主として従事する業務は、在留資格の基礎となる中核的な業務です。

| 区分 | 主たる業務の定義と具体例 | 留意点 |

| 漁業 | 漁船に乗って水産動植物を漁獲する業務全般。 | 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など、漁労に関する一連の作業。 |

| 養殖業 | 貝類や海苔、魚などを人工的に育成・管理する業務全般。 | 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、収穫・処理、安全衛生の確保など、陸上・海面における養殖作業。 |

これらの業務は、もちろん船長や監督者のもとで指示を受けて行う必要がありますが、特定技能制度では、他の在留資格と比べても比較的幅広い業務範囲が認められています。

特定技能外国人は、主たる業務に加え、その業務に従事する日本人が通常行う「関連業務」にも付随的に従事することが認められています。

【関連業務の具体例】

【最も重要なルール:「主従関係」の原則】

特定技能外国人の労働時間の概ね8割以上が、上記の「主たる業務」に充てられている必要があります。例えば、「漁具のメンテナンスや清掃だけ」「市場への運搬業務だけ」といった関連業務のみを専門に行わせることは認められません。事業者は、この「主従関係」を明確に示し、適正に管理する義務があります。Kさんの事例では、海苔の育成管理という主たる業務の間に、漁具の修繕などの関連業務を適切に組み込むことで業務範囲をカバーしました。

特定技能ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」の二種類があり、それぞれ在留期間や要件、外国人にもたらされるメリットが大きく異なります。

特定技能1号は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人材を対象としています。

| 要件の種類 | 詳細と評価方法 |

| 技能水準 | 1号漁業技能測定試験(漁業)または(養殖業)に合格。 |

| 日本語能力水準 | 国際交流基金日本語基礎テストまたは 日本語能力試験(N4以上)に合格。 |

| 在留期間 | 通算で上限5年(通常1年更新)。 |

| 家族帯同 | 基本的に認められない。 |

特定技能2号は、「熟練した技能」を持つ外国人材を対象としており、特定技能1号の経験者にのみキャリアアップの道が開かれています。

| 要件の種類 | 詳細と評価方法 |

| 技能水準 | 2号漁業技能測定試験(漁業)または(養殖業)に合格。加えて、2年以上の実務経験が必要。 |

| 日本語能力水準 | 日本語能力試験(N3以上)に合格。 |

| 在留期間 | 上限なし(3年、1年、6ヶ月ごとの更新が可能)。実質的に永住への道が開ける。 |

| 家族帯同 | 配偶者と子の帯同が認められる。 |

特定技能2号への移行は、外国人にとっては日本での長期就労・定住を可能にする大きなメリットであり、受け入れ企業にとっては、熟練した技能を持つ優秀な人材を永続的に雇用できるという最大の利点をもたらします。

特定技能制度では、過去に「技能実習2号」を良好に修了した外国人について、試験の全部または一部が免除されます。技能実習の経験を特定技能で活かし引き続き同じ職場で勤務することもあります。スライドなどと呼ばれたりもします。

| 修了した技能実習の分野 | 免除される試験 |

| 漁業分野の第2号技能実習 | 技能水準(技能測定試験)と 日本語能力水準(日本語試験 N4)の両方が免除。 |

| その他の分野の第2号技能実習 | 日本語能力水準(日本語試験 N4)のみ免除。別途、1号漁業技能測定試験への合格が必要。 |

特定技能2号への移行には「2年以上の実務経験」が必要であり、その証明は勤務している会社(所属機関)が発行します。

転職を繰り返したり、雇用主との関係が悪化したりすると、前の所属機関からこの証明書の発行を拒否される、あるいは協力が得られなくなるケースが実務上発生しています。そのため、特定技能外国人は、同じ職場で長く働き、所属機関と良好な関係性を継続的に築いていくことが、2号へのキャリアアップ、ひいては日本での長期的な生活基盤を築くための生命線となります。

特定技能外国人を受け入れる所属機関(雇用主)は、外国人材が安心して働ける環境を整備するために、法令に基づいた厳格な義務を遵守しなければなりません。

特定技能制度の適正な運用を図るため、農林水産省は「漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」を設置しています。

特定技能所属機関は、在留諸申請(ビザ申請)の前に、必ずこの協議会の構成員になっていることが義務付けられています。

協議会の主な目的は以下の通りです。

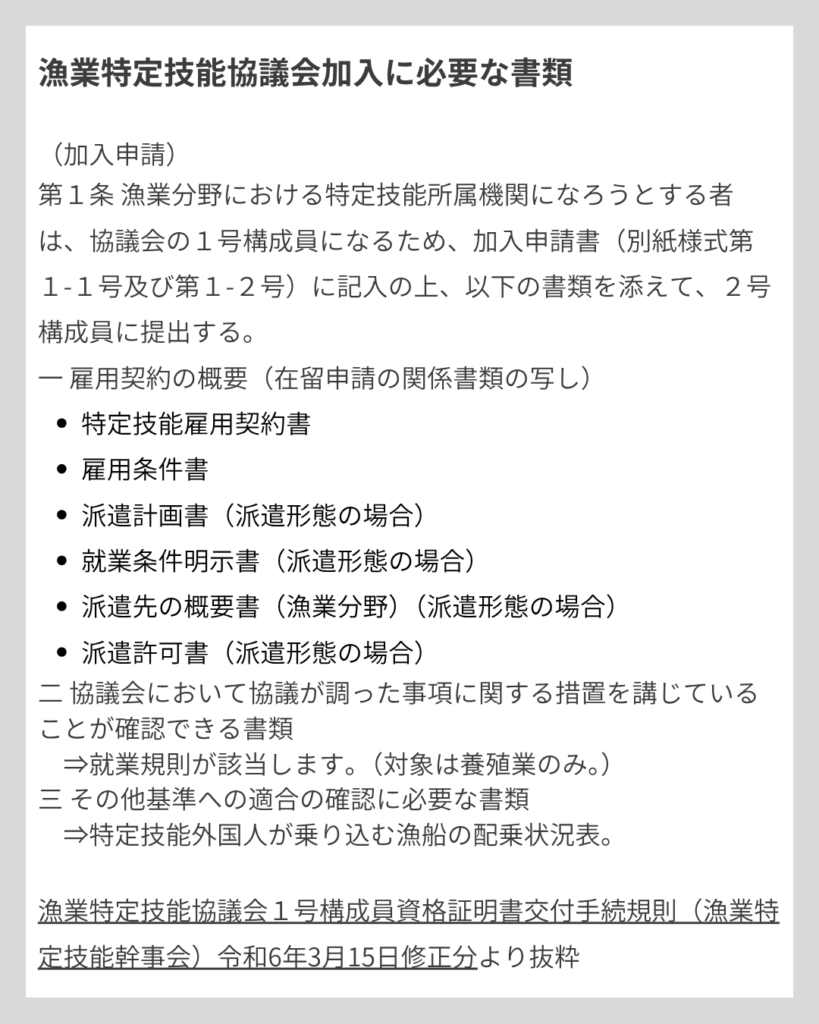

ビザ申請の要件書類(雇用条件書、特定技能雇用契約書など)を揃える前に、最優先で協議会への加入申請を進める必要があります。未加入のままでは、入国管理局へのビザ申請は受け付けられません。下記に加入申請について簡単に説明しておきます。

雇用契約書や就労条件明示書はビザ申請の書式を利用すると便利です。

参考:特定技能関係の申請・届出様式一覧(出入国在留管理庁)

なお最新の情報は水産庁HPにてご確認ください。

具体的な特定技能ビザの申請方法については、こちらの記事で解説していますのでぜひ参考にしてください。

外国人材が日本の労働者と同等以上の待遇で働くことを保証するため、以下の2点が特に重要です。

特定技能外国人に支払う報酬額(給与)は、同等の技能を有する日本人従業員に支払う報酬額と同等以上でなければなりません。これを証明するため、事業者は賃金規定や日本人従業員の給与明細などを入管に提出する義務があります。Kさんの事例のように、事前に労務管理の専門家へ相談し、周辺相場や賃金体系を客観的に検証することは、この証明を円滑にする上で不可欠です。

漁業・養殖業は、事業の特性上、労働基準法の「労働時間、休憩、休日」に関する規定が適用除外とされています。しかし、これは無制限な長時間労働を許容するものでは決してありません。

過酷な労働環境は疲弊を招き、重大な事故や外国人の転職・離職につながるため、「長く働いてもらえる環境づくり」として適切な労働時間管理は極めて重要です。

今回のKさんのように特定技能外国人を受け入れる所属機関は、外国人材が日本でスムーズに就労・生活できるよう、以下の「義務的支援」を実施しなければなりません。

自社でこれらの支援を全て実施できない場合、「登録支援機関」に支援業務を委託することができます。Kさんもはじめての受け入れで本業も忙しいため、近くの登録支援機関を探して支援を受けることにしました。いままで説明したビザ申請の手続きに必要な書類のフォローや相談もできて、安心して雇用を実現できました。

2025年10月現在で全国に1万社以上の登録支援機関があります。

参考:登録支援機関(入管庁HP)

漁業分野における特定技能外国人の受け入れを成功させる最終的な鍵は、外国人材との「信頼関係」の構築にあります。

特に船上や作業現場は危険が伴うため、安全確保のために大きな声で指示が出たり、厳しい言葉が飛び交うことがあります。しかし、外国人は「大きな声=怒っている」と勘違いし、怖がるケースが少なくありません。

日頃から、仕事以外の時間も食事をともにするなど積極的にコミュニケーションをとり、「指示は安全のためのものであり、怒っているわけではない」ことを理解してもらう努力が必要です。Kさんが普段行っているように、生活で困ったことがないか常に気に掛けるなど、相互理解を深めることが、定着率向上、ひいては特定技能2号へのキャリアアップを支援する土壌となります。

特定技能制度の導入は、日本の水産業の未来を築くための重要な一歩です。法令遵守はもちろんのこと、外国人材を貴重な労働力、そしてパートナーとして迎え入れる姿勢が、事業者の長期的な成長に繋がるでしょう。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。