目次

人手不足が深刻な介護業界において、外国人材の受け入れは重要な選択肢の一つです。とくに、在留資格「特定技能」は、介護現場で即戦力となる外国人を雇用できる制度として注目されています。しかし、この在留資格には、他の分野にはない独自のルールや、似た名称の在留資格「介護」との違いがあり、混乱してしまう方も少なくありません。

この記事では、特定技能「介護」の概要から、在留資格「介護」との明確な違い、そして外国人を採用する際に特に注意すべき5つのポイントについて、専門の行政書士が分かりやすく解説します。複雑な制度を正しく理解し、外国人材のスムーズな受け入れにお役立てください。

まず、在留資格「特定技能」の分野の一つである介護と、在留資格「介護」がどのように違うのか、その概要を比べてみましょう。この二つの在留資格を混同して認識してしまうと、思わぬトラブルに繋がる可能性もあるため、しっかりと理解することが重要です。

特定技能(介護分野)は、人手不足が深刻な介護分野での外国人受け入れを目的とした在留資格です。在留期間は通算で5年間と定められています。特定技能制度には「1号」と「2号」がありますが、介護分野では1号のみが対象となっており、2号での受け入れは行われていません。これは、介護分野においては、介護福祉士の国家試験に合格することで在留資格「介護」に変更できるためです。

この在留資格を持つ外国人が従事できる業務は、食事や入浴、排泄の介助といった身体介護が中心となります。これに加え、日本人職員が通常従事する、掲示物の管理や物品の補充といった関連業務にも付随的に従事することが認められています。ただし、注意しなければならないのは、この関連業務のみに専ら従事させることは認められていないという点です。

一方、在留資格「介護」は、日本の介護施設などで、介護福祉士の資格を持つ外国人が就労するための在留資格です。特定技能「介護」と最も大きく異なる点は、この在留資格を取得するためには、日本の介護福祉士国家試験に合格していることが必須であるという点です。

在留期間は「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれかで、在留期間の更新に回数制限はありません。そのため、特定技能「介護」のように通算5年間という上限がなく、長期にわたって日本に在留し、介護業務に従事することができます。業務内容も、介護福祉士としての専門的な業務が含まれ、利用者の心身の状況に応じた介護に加え、その指導などを行うことも可能です。日本人の介護福祉士と同様に幅広い業務範囲をカバーできます。

特定技能「介護」と在留資格「介護」の違いを、以下の表で分かりやすくまとめました。

| 在留資格 | 特定技能(介護分野) | 介護 |

| 対象者 | 介護分野の技能と日本語能力を証明した者(試験合格者、技能実習2号修了者など) | 日本の介護福祉士国家試験に合格した者 |

| 在留期間 | 通算5年間 | 5年、3年、1年、6ヶ月(更新可能) |

| 在留期間上限 | 通算5年間 | なし |

| 家族帯同 | 原則不可 | 認められる |

| 業務内容 | 身体介護及び付随する関連業務 | 介護福祉士としての専門的な業務 |

| 転職 | 同じ介護分野内での転職は可能 | 介護分野内の事業所で介護福祉士としての業務を行う限り可能 |

介護分野では、在留資格や雇用要件に関して、他の分野にはない独自のルールが設けられています。ここでは、特定技能「介護」の外国人を採用する際に特に注意すべき5つのポイントについて詳しく見ていきましょう。

特定技能「介護」の外国人は、身体介護が主な業務です。これに付随して関連業務も行うことができますが、関連業務だけで働かせることはできません。この点は、他の在留資格と比べて業務範囲が比較的はっきりと定められています。

また、訪問介護サービスに外国人を従事させる場合は、別途特定の要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件が求められます。

介護分野では、特定技能外国人の受け入れ人数に制限が設けられています。具体的には、特定技能外国人の数は、事業所単位で「日本人等」の常勤の介護職員の総数を超えてはいけないというルールです。

ここでいう「日本人等」には、日本人職員のほか、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士や、在留資格「介護」で在留する者などが含まれます。一方、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生、また介護施設の事務職員や看護師、准看護師などは、この人数枠の算定対象に含まれませんのでご注意ください。

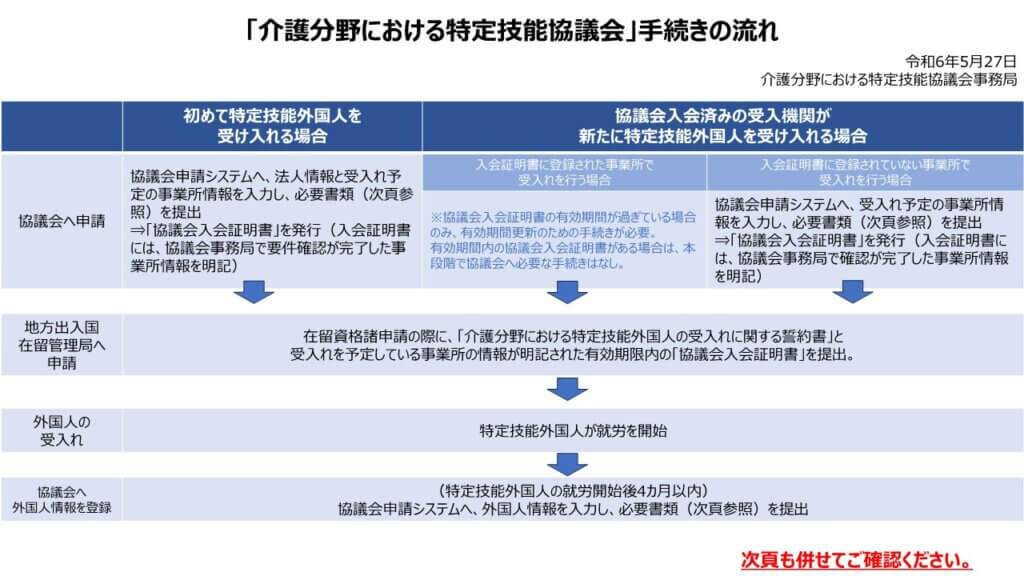

特定技能「介護」の外国人を受け入れる事業所は、必ず厚生労働大臣が設置する「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会」に加入する必要があります。在留諸申請の前までに加入を済ませ、証明書を提出しなければなりません。

参考:公益社団法人国際厚生事業団 介護護分野における特定技能協議会

もし協議会への必要な協力を怠った場合、特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があります。また、協議会入会後も、入会証明書に登録のない事業所で雇用する場合は、改めて受け入れ事業所の登録を申請し、事業所名が記載された入会証明書の発行を受ける必要があります。

このルールは特定技能「介護」に限らず、特定技能全般に共通する非常に重要なルールです。一部分野を除き特定技能の外国人は、労働者派遣の対象とすることができません。

もし派遣を行ったり、派遣された外国人を受け入れたりした場合、不正行為と見なされ、5年間は特定技能外国人の受け入れができなくなります。これは非常に重いペナルティですので、十分に注意しましょう。

特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、原則として「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に加えて「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する必要があります。

ただし、以下のような場合は試験が免除されます。

特定技能「介護」は、日本の介護現場における人手不足を解消する上で非常に有効な制度です。しかし、他の特定技能分野とは異なる独自のルールが多く、正しく理解していないと、せっかくの人材確保の機会を失ってしまうこともあります。特に、在留資格「介護」との違いや、訪問介護サービスでの就労要件、受け入れ人数枠、協議会への加入義務などは、見落としがちなポイントです。

制度は常に改正されており、前述の訪問系サービス事業所への従事も、令和7年4月より一定の条件のもとで可能となりました。今後も、制度の動向を常に確認し、適切に対応していくことが重要となります。

「特定技能『介護』の申請手続きが複雑でよくわからない…」

「自社の受け入れ体制が、要件を満たしているか不安だ…」

「外国人の採用を検討しているが、何から手をつければいいのかわからない…」

特定技能の制度は専門性が高く、手続きを誤ると外国人の受け入れができないだけでなく、最悪の場合、企業の信用問題にも繋がりかねません。

行政書士法人Luxentは、入管法や外国人雇用に関する専門知識と豊富な実績を持つプロフェッショナルです。御社の状況に合わせて、最適な手続きをご提案し、外国人材のスムーズな受け入れを全力でサポートいたします。

特定技能「介護」の申請手続きはもちろん、受け入れ体制の構築、在留資格の変更手続きなど、外国人雇用に関するお悩みは、どんなことでもお気軽にご相談ください。まずは、当法人までお問い合わせください。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。