目次

入管の手続きをもっと速く、シンプルに進めたい人には「在留申請オンラインシステム」の活用がおすすめです。24時間いつでも申請でき、窓口の待ち時間や移動の負担を大きく減らせます。2025年4月からの手数料値上げでは、窓口申請よりもオンライン申請の方が手数料が安くなるというメリットもあります。

ここでは、対象となる手続き、申請できる人、必要なもの、申請の流れ、よくある質問まで整理します。

いままで外国人の入国や滞在などに関する手続きは、平日の昼間に出入国在留管理局(入管)の窓口に出向く必要がありました。在留申請オンラインシステムが利用できるようになってからは、外出に関わる時間や交通費を大幅に節約できるようになりました。

オンライン申請の最大のメリットは、時間や場所に縛られないことです。入管の窓口は平日の日中しか開いていないため、これまでは申請のために仕事や学校を休む必要がありました。また、窓口では人混みのなか、長時間待つことも珍しくありません。

オンライン申請なら、自宅や会社のパソコンから深夜や休日でも手続きを進められます。メンテナンス時間を除けば、原則として24時間365日いつでも利用できます。日本にいてもよいとされる期限(在留期限)が迫っているときの更新手続きなどでは、自分の都合の良いタイミングで落ち着いて手続きを完了させられるのが利点です。

2025年4月1日から、一部の手続きでオンライン申請の手数料が窓口申請よりも安くなります。例を挙げると、次のとおりです。

| 手続きの種類 | 窓口での手続き | オンラインでの手続き |

|---|---|---|

| 在留資格変更許可申請 | 6,000円 | 5,500円 |

| 在留資格更新許可申請 | 6,000円 | 5,500円 |

| 再入国許可 | 4,000円 | 3,500円 |

入管へ行くための交通費や、書類をプリントアウトするための費用も節約できるため、金銭的なメリットも大きいと言えるでしょう。

これまでは、新しい在留カードを受け取るとき、入管の窓口へもう一度行く必要がありました。オンラインで申請するときに郵送での受け取りを希望すれば、窓口に行かなくても在留カードを受け取れます。

もっとも、あらかじめ手数料納付書や本人確認書類の写し、返信用封筒などを送る必要はあります。必要な手続きや書類は審査完了後にメールで通知されます。

入管のオンライン申請システムは、今後さらに便利になることが期待されています。政府は、これまで対象外だった「永住許可申請」についてもオンライン化を進める方針を示しており、実現すれば多くの人にとって手続きの負担が大幅に軽減されるでしょう。

※参考:デジタル社会の実現に向けた重点計画(2024年6月閣議決定)

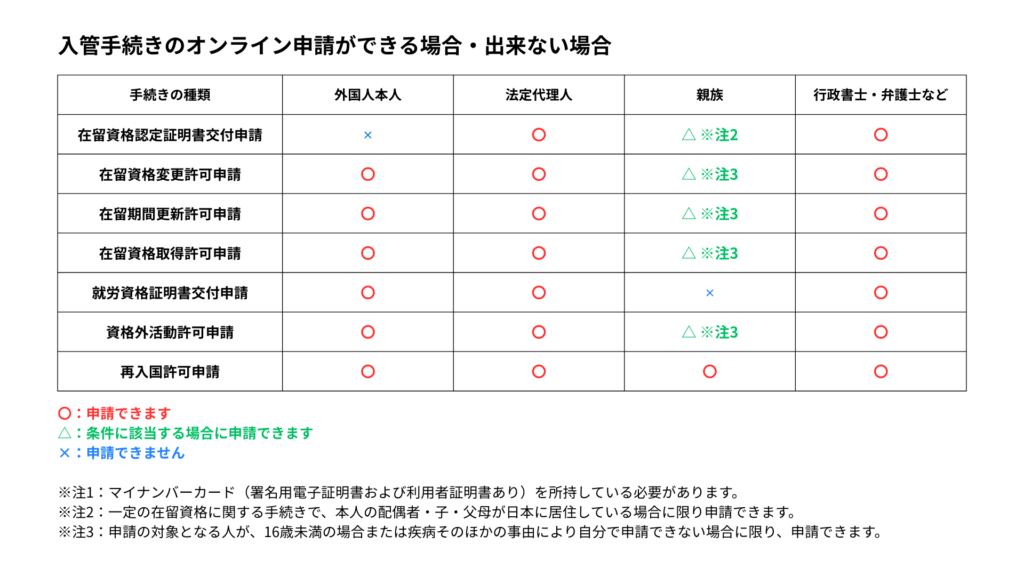

在留申請オンラインシステムが使えるのは、日本に住む外国人が必要とする手続きの一部に留まります。申請するときはアカウント作成が必要で、手続きごとに誰のアカウントから申請できるのか決まっています。

ここでは、在留申請オンラインシステムを利用できる手続きの種類と、オンラインで申請できる人(本人から見てどの立場の人のアカウントから申請できるのか)をチェックしましょう。

オンライン申請では、在留資格(ビザ)をもらう、日本にいられる期間(在留期間)を伸ばす、在留資格の種類を変更するなどの手続きができます。在留申請オンラインシステムを使って申請できる手続きは、2025年9月現在、下記のとおりです。

| 手続きの種類 | 必要になる場面 |

|---|---|

| 在留資格認定証明書交付申請 | 来日にあたって在留資格を許可してほしいとき |

| 在留期間更新許可申請 | 今の在留期間が過ぎた後も日本に滞在したいとき |

| 在留資格変更許可申請 | 日本国内での活動の内容が変わるとき |

| 就労資格証明書交付申請 | 働くことが目的の在留資格(就労ビザ)について証明書がほしいとき |

| 資格外活動許可申請 | アルバイトなど許可された活動以外の活動がしたいとき |

| 再入国許可申請 | 一時的に日本国外に行くとき |

入管のオンライン申請は、外国人本人だけでなく、家族・親族や勤務先の会社、専門家である行政書士なども行うことができます。家族や親族については、本人と近しい関係の人のみがオンライン申請できる点に注意しましょう。

※参考:利用者ごとの申請可能な手続(出入国在留管理庁・2025年9月2日時点)

マイナンバーカードを持っている外国人本人は、ほとんどの手続きを自分で行えます。ただし、海外から来日するときの「在留資格認定証明書交付申請」については、勤め先となる日本の会社や、日本に住んでいる家族が行わなければなりません。

申請する本人が18歳未満の子どもであったり、病気や障がいなどの理由で手続きが困難だったりする場合は、その保護者である「法定代理人」がすべての手続きを代わりに行えます。日本でいう「法定代理人」とは、子どもの父母や、家庭裁判所に認められた成年後見人などです。

健康な成人の場合でも、一部の手続きについては、配偶者・子ども・父・母のいずれかに任せられます。親族に任せることができないのは、アルバイトなど許可外の活動を行いたいときの「資格外活動許可申請」や、就労ビザについて公的な証明がほしいときの「就労資格証明書交付申請」です。

海外から来日するときの「在留資格認定証明書交付申請」も、オンライン申請できるのは在留資格が下記のどれかに当てはまるときに限られ、それも申請しようとする親族が日本国内に住んでいることが条件となります。

外国人が日本で働くための在留資格(就労ビザ)を取得するときには、勤め先の会社が申請することが一般的です。また特定技能ビザではその会社をサポートする「登録支援機関」が手続きを支援することも認められています。

これらの会社や機関も、職員が代行してオンライン申請を利用することが認められています。

在留資格の手続きは複雑で、専門知識が求められます。スムーズに手続きをしたい場合は、専門家である行政書士や弁護士に依頼しましょう。

オンライン申請に長けた行政書士や弁護士に依頼した場合、必要書類のやり取りもPDFデータや写真などで対応をしてもらえて、印刷や郵送の手間が省けます。

オンライン申請は便利ですが、オンライン申請未対応のものがありますので、これから行う申請が対応しているのか事前に確認しましょう。

入管のオンライン申請をスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。パソコンさえあれば誰でもすぐに利用できるわけではなく、マイナンバーカードや専用の読み取り機、ソフトウェアの用意が必要です。また、提出する書類はすべてデータ化しておく必要があります。

ここでは、オンライン申請に必須の4つのアイテムについて、それぞれ詳しく解説していきます。

外国人本人がオンライン申請を行うときは、マイナンバーカードが必要です。申請時には、カードの交付を受ける際に自分で設定した2種類のパスワード(署名用電子証明書用と利用者証明用電子証明書用)を使用するため、忘れないように準備しておきましょう。

申請を始める前には、カードの有効期限が切れていないか確認することも大切です。もしマイナンバーカードを持っていない場合や、有効期限が切れている場合は、住んでいる地域の市町村役場で申請・更新の手続きを行ってください。

ICカードリーダーは、マイナンバーカードに記録された情報をパソコンで読み込むための装置です。オンライン申請では、この装置を使って本人確認を行います。

※ICカードリーダーのイメージ(引用:写真AC)

購入するときは、自分のマイナンバーカードに対応している機種を選びましょう。対応する機種は公的個人認証サービスのポータルサイトで確認できますので、事前にチェックしておくと安心です。一部のスマートフォンはICカードリーダーライタの代わりとして利用できる場合もあります。

JPKI利用者ソフトは、マイナンバーカードに搭載された電子証明書をパソコンで利用するための無料のソフトウェアです。オンライン申請を行うためには、このソフトをあらかじめお使いのパソコンにインストールしておく必要があります。

このソフトウェアは、公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードできます。Windows用とMac用の両方が用意されているため、ご自身のパソコンのOSに合わせて正しい方をインストールしてください。

オンライン申請では、申請書や証明写真、パスポートのコピーといったすべての提出書類をPDF形式のデジタルデータで用意します。紙の書類は、スキャナーで読み取ったり、スマートフォンで撮影したりしてPDFファイルに変換しておきましょう。

注意したいのは、

といった決まりごとがある点です。ファイルサイズが大きすぎるときは画質を調整して圧縮し、2つ以上の提出書類は1つのPDFファイルにまとめる必要があります。どうしても容量オーバーとなる場合は、追加でアップロードできる方法もありますので、申請前に詳細を確認しておきましょう。

なお、PDFの編集にはアドビアクロバットなど専門のソフトがあると便利です。

※参考:Adobe Acrobat|PDFの作成、編集、レビュー

必要なものの準備が整ったら、いよいよ在留申請オンラインシステムを利用して手続きを開始します。

ここでは、最初のアカウント作成から申請を終えるまでの具体的な流れを、5つのステップに分けて丁寧に解説します。

※参考:オンラインによる在留手続きスタートアップガイド(出入国在留管理庁)

まず、在留申請オンラインシステムの公式サイトにアクセスして「利用者情報登録」ボタンから手続きを始めます。最初にメールアドレスを登録すると、本人確認のためのメールが届きます。そのメールに記載されたリンクを開き、今後のログインに必要となるパスワードを設定してください。

その後、準備したICカードリーダーライタにマイナンバーカードをセットし、画面の指示に従って本人確認を行います。最後に氏名や住所などの基本情報を入力すれば、アカウントの作成は完了です。

アカウント作成が完了したら、登録したIDとパスワード、そしてマイナンバーカードを使ってシステムにログインします。ログイン後、メニュー画面から「在留期間更新」や「在留資格変更」など、自分が行いたい申請の種類を選択してください。

申請画面では、在留カード番号やパスポート番号、勤務先の情報などを入力します。入力ミスがあると審査が遅れたり、質問の連絡が来たりする原因になりますので、入力内容は何度も見直して、正確に記入しましょう。

申請情報の入力が終わったら、次に事前に準備しておいた必要書類のデータをアップロードします。証明写真のデータや、PDF形式に変換したパスポートのコピー、申請に必要な各種証明書などを、それぞれ指定された場所からアップロードしてください。

どのファイルがどの書類か分からなくならないよう、ファイル名は「パスポート.pdf」のように分かりやすく付けておくとスムーズです。

すべての情報の入力と書類のアップロードが完了したら、最後に申請内容の全体を見直すための確認画面が表示されます。これが送信前の最後のチェックです。入力情報やアップロードしたファイルに間違いがないか、最初から最後まで丁寧に見直してください。

後で確認できるように、この確認画面のスクリーンショットや印刷を行い保存しておくと安心です。すべて問題がなければ、「申請」ボタンを押してデータを送信します。完了画面に「受付番号」が表示されるので、この番号は必ずメモしておきましょう。

申請データの送信が完了しても、すぐに手数料を支払うわけではありません。入管での審査が完了し、許可の判断がされると、登録したメールアドレスに「手数料納付」の案内が届きます。

その案内に従って「納付書」を印刷し、必要な金額の収入印紙を貼り付けて、在留カードなどと一緒に郵送または窓口で提出します。郵送の場合は郵送費用分の切手を貼り付けた簡易書留の返信用封筒(もしくはレターパックを同封)を同封しましょう。手続きが済むと、新しい在留カードが発行され、そのまま郵送されます。

郵送先は管轄入管ではなく、下記に統一されていますので、送付先を間違えないようにしましょう。(2025年8月現在)

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京出入国在留管理局オンライン審査部門オンライン申請手続班

(おだいば分室内)

なお、在留資格認定証明書については、メールまたは郵送のいずれかの方法で受領することが可能です。メールで受領するとすぐに海外に転送できるので便利ですね。

在留カードについては、郵送または地方出入国在留管理官署の窓口での受領のいずれかの方法を選ぶことが可能です。

オンライン申請は便利ですが、初めて利用する際は「審査の状況はどうやってわかるの?」「もし間違えたらどうしよう?」といった不安や疑問が出てくるものです。

ここでは、多くの人が感じるであろうオンライン申請に関するよくある質問に答えます。

申請後の審査がどのくらい進んでいるかは、在留申請オンラインシステムにログインすることでいつでも確認できます。トップページに現在の状況が「審査中」などのステータスで表示されます。

そして、審査が完了して「許可」または「不許可」といった結果が出ると、主に郵送で通知が届きます。審査にかかる期間は申請の種類や時期によって異なりますが、システム上でどれくらい進んでいるのか確認できるので、こまめにチェックするとよいでしょう。

申請を送信した後に、入力した情報や添付した書類に間違いを見つけてしまった場合は、気づいた時点ですぐに提出先の入管担当部署に電話で連絡してください。申請が処理される前であれば、内容の修正や書類の再アップロードができる場合があります。

参考:地方出入国在留管理官署

また、入管の審査官から「間違いがある」などとして、内容の確認や追加の書類提出を求められることもあります。指摘されたことを放置すると、不許可になるリスクが高くなるため、なるべく早く対応しましょう。

海外から来て日本で暮らす人にとって、在留資格に関係する手続きは面倒なものです。24時間いつでも・どこからでも手続きできるオンライン申請を活用し、時間や手数料、交通費を節約しましょう。

入管手続きをオンラインでやるにあたっては、利用できる手続きや申請できる人を確認したうえで、アカウント作成などの事前準備が必要です。自分での申請に不安がある方や、面倒なのでお願いしたいという人は、積極的にオンライン申請を活用する行政書士法人Luxentにご相談ください。

日本で仕事を変えたいけれど、何から始めればいいのかわからない、

ビザの更新や変更の手続きが不安など、

日本で仕事を変えたいと考えている人の悩みを解決する記事を

ご紹介していします。

Luxentでは、無料でビザの相談をすることができます。

まずは気軽に相談してください。